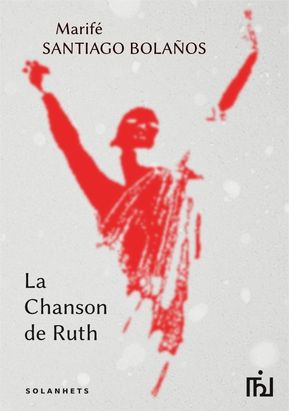

Auteure : Marifé Santiago Bolaños

Titre : La Chanson de Ruth

Genre : roman (256 p.)

Traduit de l’espagnol par Vincent Ozanam

Parution : 21 février 2017

ISBN : 979-10-94791-08-0 (broché)

Prix : 15 € (broché)

De retour des obsèques de son mari, une femme confie à sa fille le secret qui a marqué sa vie. C’est une des scènes centrales d’un cheminement littéraire à travers le temps et l’espace, où se croisent la Hongrie des années 1930 et le Madrid d’aujourd’hui, l’exode de petits enfants espagnols vers la Russie soviétique et le retour de juifs sépharades au pays de leurs ancêtres, les souvenirs enfouis et les émotions retenues, la révolte et la résignation, les amours de jeunesse et la mémoire douloureuse… ; l’histoire éclatée, au fil du XXe siècle, de quatre générations de femmes.

Née à Madrid en 1962, Marifé Santiago Bolaños considère l’écriture comme une voie pour accéder à la connaissance directe des choses. Professeure de théorie esthétique, elle s’intéresse en particulier aux échanges entre la philosophie et la création artistique. La Chanson de Ruth, son quatrième roman, est le premier à être traduit en français.

Extrait

J’aurais dû lui dire quelques mots du nœud dans la gorge qui avait failli étouffer une petite fille quand on lui avait dit qu’on emmenait sa sœur, la personne qu’elle a le plus aimée dans sa vie, la personne avec laquelle elle avait été la plus heureuse dans sa vie. Parce que sa vie avait pris fin quand on l’avait fait monter dans une voiture et qu’elles s’étaient dit au revoir pour toujours et qu’on lui avait interdit de pleurer.

Et elle avait appris.

Les deux sœurs s’étaient vues à Madrid quand elles étaient toutes les deux devenues des femmes très tristes. Basilisa, plus grande, la peau beaucoup plus pâle que Catalina n’en avait le souvenir. Catalina, perpétuellement inquiète, craignant de fixer qui que ce soit du regard. La fille qui venait de Russie était arrivée à l’aéroport et, après tous les contrôles, elle avait vu une mère triste et une sœur qui tenait un petit écriteau à son nom. Elles savaient toutes les trois qu’elles n’allaient pas se reconnaître. À défaut d’écriteau. Comme des étrangères. Qu’est-ce qu’on fait ? On se serre dans les bras. On se serre dans les bras ? On s’embrasse et on pleure. On s’embrasse et on pleure ? La valise de Basilisa. La mère fait mine de la prendre. Basilisa la regarde. Elle sourit, elle ne laisse pas la mère prendre la valise. C’est Catalina qui prend la valise. Elle qui, en silence, seule en avant, arrive à la station de taxis. La première à regarder sa sœur dans les yeux. La mère a oublié comment on fait pour pleurer. Basilisa lui dit « mère ». Catalina dit au chauffeur où se trouve leur maison. Et elle lui donne l’adresse. Et, comme une vomissure, le pourquoi de cette maison lui revient tout d’un coup. Mais, comme elle n’en dit rien, le chauffeur saisit instantanément, Basilisa entend cette adresse, celle de la maison où, probablement, elle aurait dû avoir vécu elle aussi. Elle ne sait pas que non, qu’il vaut mieux que non. Et la mère lui dit « ma fille ». C’est étrange. Basilisa ne ressemble pas à sa mère. Basilisa ressemble au père, à l’époux, à l’assassiné. Et la mère lui donne la main. Et Basilisa leur donne la main aux deux, à sa mère et à sa petite sœur, qui a les doigts glacés, raides, et qui n’est plus une fillette douce et fragile. Et elles arrivent à la maison.